リアルタイム津波浸水・被害予測技術

津波浸水予測をリアルタイムで行うには、大きく3つのアプローチがあります。

- データベース型 (無数の津波発生シナリオに基づき計算・蓄積したデータから抽出し予測)

- データ同化型 (数値シミュレーションによる予測結果を観測網の津波波形と同化し予測)

- フォワード型 (初期条件からオーソドックスに計算し予測)

ここでは、弊社が開発した「リアルタイム津波浸水・被害予測システム(TsunamiCast)」で用いているフォワード型 リアルタイム津波浸水予測技術について概説します。

フォワード計算による津波のリアルタイム予測は3つの要素で構成されます。

- 地震により発生する津波発生予測(断層推定・初期水位設定)

- 津波の伝播・遡上予測、被害推定 (津波シミュレーション)

- 量的な被害予測と地図化・配信 (被害予測・可視化)

Ⅰ.津波の発生予測(断層推定・初期水位設定)

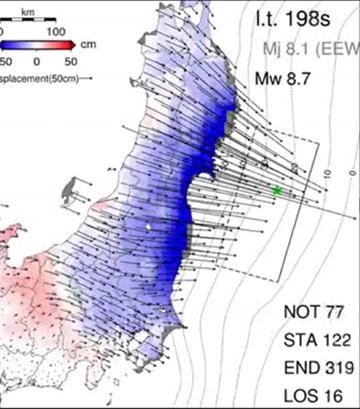

(画像出典:Ohta, Y., et al. (2012), Quasi real-time fault model estimation for near-field tsunami forecasting based on RTK-GPS analysis: Application to the 2011 Tohoku-Oki earthquake (Mw 9.0), J. Geophys. Res., 117, B02311, doi:10.1029/2011JB008750.)

津波数値計算の初期条件には、断層破壊の 具合的なメカニズムに関連した断層モデルや津波発生時の初期水位分布の情報が必要です。近年、GEONETをはじめとする衛星測位(GNSS)技術の発展を背景とした地震・地殻変動観測が普及しており、津波発生モデルの精度が向上しています。

弊社のリアルタイム津波浸水予測技術では、地震情報として、気象庁の緊急地震速報および津波注意報等の震源情報と、またはGEONETの地殻変動観測情報を用いたリアルタイム断層モデル推定法RAPiDおよび国土地理院のREGARDによる解を即時に取得し、津波解析の初期条件となる津波波源 モデル(地震断層が生じた範囲)の計算過程を自動化しました。

また、地震断層による地盤変動より海水の移動が十分に遅く、海水の圧縮量も十分に小さいと仮定すると、海底での鉛直方向の地盤変動量分布が、そのまま海水面の分布となるとみなすことができ、この地盤変動量に潮位条件を加えたものを、津波の初期水位として設定しています。

Ⅱ.津波の伝播・遡上予測、被害推定 (津波シミュレーション)

津波の伝播・遡上予測・被害推定のシミュレーションをするには、一般的な非線形長波理論に基づく数値モデルではワークステーションで数日かかり、リアルタイムでの予測は技術的に困難でした。

High Performance Computing(HPC)の普及が進み、スーパーコンピューターを利用すれば、このシミュレーション結果も短時間で出せることも実証済みでした。

しかし、ほとんどのスーパーコンピュータは平時の稼働率が非常に高く、利用状況によっては計算資源が空いておらず実行待ちが発生するのが実情です。 一方で実行待ちをしない専用システムの構築には専用のスーパーコンピューターの導入が必要であり、莫大な費用がかかるため非現実的でした。

弊社のリアルタイム津波浸水予測技術では、津波の予測計算の高速化を、東北大学サイバーサイエンスセンターのベクトル型スーパーコンピュータの独自運用(ディザスターモード:地震発生時に所要の計算リソースを即座にアサインする)により実現し、いつ地震が発生してもリアルタイム予測ができるよう、スーパーコンピュータの計算リソースを確保できるようにしました。

Ⅲ.量的な被害予測と地図化・配信 (被害予測・可視化)

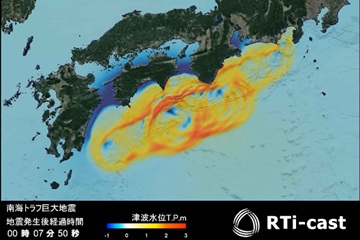

津波の浸水域は、湾の構造や建物の密度などによって左右され、量的な被害予測手法の整備と、結果の集計・地図化が必要となります。

これには、津波被害関数を構築したことで、地域特性や建物種別に対応した被害の量的予測が可能になりました。

左図は高知県の津波浸水被害予測結果(南海トラフ想定地震Mw8.7の例)を示しています。