Column

2025.9.24

東北被災地訪問記:レジリエンスと復興への旅

技術顧問 マス エリック

2025年7月31日、私は2011年東日本大震災の被災地を訪問した。この旅は、災害からの復興、レジリエンス(回復力)、そして高度な津波予測システムの継続的な必要性について、力強い洞察を与えてくれた。

旧女川交番:自然の力の証

私たち(ペルー研究者の案内のため同行)の一日は朝早く始まり、仙台駅を8:00に出発し、9:30に女川駅に到着した。女川町は2011年の震災で最も大きな被害を受けた町のひとつで、津波の高さは15メートルに達し、町の建物の約80%が破壊された。私たちは目覚ましい復興の様子を見学した。有名な建築家である坂茂氏が設計した新しい女川駅は、町の再生のシンボルとして立っている。かさ上げされた商業地区と移転された住宅地は、津波への耐性を都市計画の最前線に据え、より良い町づくりに取り組む地域の姿勢を示している。

私たちは、2011年の津波で倒壊した鉄筋コンクリート2階建てのねじれた建物「旧女川交番」 を訪れた。その交番の土台は文字通り引き波によって引き抜かれた。このような構造崩壊の例は世界的にも珍しく、研究者としては興味を引くものである。周囲の情報パネルには、震災前、発災直後、復興中の町の様子が記されている。大破した交番のそばに立つと、私は厳粛な敬意を感じるとともに、自然の力がコンクリートさえも無にしてしまうということを強く意識した。震災の記憶は、鉄と石の中に保存されているのだ。

写真1:旧女川交番(2025年7月31日撮影)

宮城県3.11津波災害記念館:旅の予期せぬ展開

この日、カムチャッカ近海の地震活動に伴う「津波警報」のため、「宮城県3.11津波災害記念館」 が閉鎖されていた。日本の津波に対する緊急対応がリアルタイムに示されたことで、沿岸地域で常に警戒が必要であることが再度示された。

次の目的地へ向かう途中、私たちはいくつかの津波避難タワーを見学した。津波避難タワーは、高台に容易に到達できない地域で垂直避難を行うために設計された重要なインフラである。強力な津波の力にも耐えることができるこれらの構造物は、丘や高台など自然の安全な避難場所が確保できない場合に、工学的な解決策によって人命を救うという自治体の意志を象徴している。

写真2:宮城県3.11津波災害記念館の後ろにある丘(2025年7月31日撮影)

写真3:石巻市西浜町津波避難タワー(2025年7月31日撮影)

石巻市立門脇小学校跡

私たちは、「石巻市立門脇小学校跡」 を訪れました。津波とその後の火災による二重の被害を痛感させられた。内部を見ることができる外部通路を歩いたが、火災の被害がまだはっきりと残っていた。この建物は、津波が引き起こした火災の影響を示す、この地域に残る唯一の建物である。本館の隣には屋内運動場があり、津波の力でねじれたり潰れたりした乗り物が展示されていた。最も印象的だったのは、周辺の南浜や門脇地区で500人以上の市民が亡くなった一方で、この学校の生徒と教師は日和山への避難訓練に従って生き延びたということを知ったことだ。この力強い備えの証は、災害時の人命救助において、定期的な避難訓練と地域の地理的知識が極めて重要であることを強調している。

写真4:石巻市立門脇小学校跡(震災遺構)(2025年7月31日撮影)

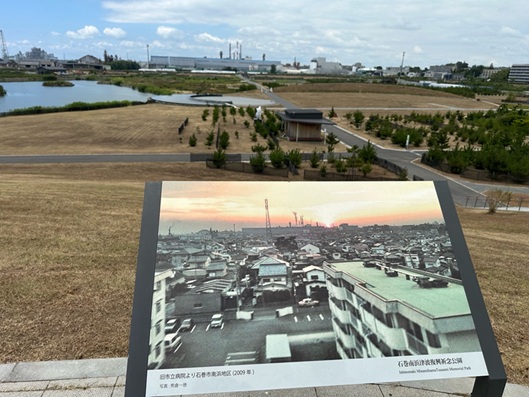

東松島市東日本大震災復興記念公園:追悼と教育

東日本大震災復興記念公園 は、印象に残るものだった。深い経験を与えてくれた。この公園は、被災した景観の要素を保存すると同時に、2011年の大災害に関する教育的資料を提供している。ここでは津波で被害を受けた建物の残骸が保存されており、震災の惨状を思い起こさせる。インタラクティブな展示では、津波や地震に対する備えについて科学的に説明し、早期警報システムや避難計画の重要性を強調している。記念碑の敷地内を歩きながら、私はこの場所が犠牲者への追悼と将来を見据えたレジリエンス戦略をバランスよく展示していることにに感銘を受けた。この公園は、過去の災害を忘れないことが、将来のより安全な地域社会を築くために極めて重要であることを効果的に伝えている。

写真5:野蒜駅(左:駅外、右:駅内)(2025年7月31日撮影)

東日本大震災仙台市立荒浜小学校跡:津波に立ち向かう

東松島のドライブイン「笠松」でおいしいとんかつの昼食を楽しんだ後、震災遺構として保存され、教育の場として中心的な存在となっている「荒浜小学校跡」を訪れた。この鉄筋コンクリートの校舎は、周囲のすべてが破壊される中、津波の力に耐えた。2011年3月11日、この小学校は緊急避難所となり、10メートルの津波が近隣を飲み込む中、320人以上の人々が上階に避難した。

宮城県3.11津波災害記念館と同様、荒浜小学校の敷地もカムチャッカ津波警報のため、私たちの訪問中は一時的に閉鎖されていた。この対応は、日本の津波警報システムが実際にどのように運用されているのか、浸水の可能性がある区域にある記念館であっても公共の安全を優先していることを端的に示す例となった。 その代わりに、私たちは東日本大震災の廃墟を見た:写真の仙台市荒浜地区住宅基礎。

写真6:荒浜地区(震災遺構)(2025年7月31日撮影)

津波予測の高度化

一日を通して、一貫して一つのテーマが浮かび上がってきた。それは、リアルタイムの津波浸水予測システムの重要性である。カムチャッカ警報による施設の閉鎖は、この地域がいかに常に警戒を怠らないかを示した。しかし、現在の警報システムは、主に地震データと事前に計算されたシナリオに依存しており、それぞれの津波事象の複雑でダイナミックな性質を考慮することはできない。高度なリアルタイム津波浸水予測システムは、沖合津波検知ネットワークからのライブデータ、高性能コンピューティング、高度な数値モデルを組み込んで、浸水パターンをより正確に予測することで、このパラダイムを変えることができる。このようなシステムは、より的を絞った避難を可能にし、不必要な混乱を減らすと同時に、本当に脅威にさらされている地域の安全を確保できる可能性がある。

このような課題を踏まえて、「RTi-castのTsunamiCast」サービスのような革新的なソリューションが登場し、津波予測の強化という重要なニーズに応えている。この先駆的なサービスは、先進的なアルゴリズムと継続的なデータストリームを活用し、津波発生時に実用的な情報を提供することで、危険にさらされている地域にリアルタイムの津波浸水予測を提供する。従来の警報システムとは異なり、TsunamiCastは、新しいデータが入手可能になりしだい、イベント固有のダイナミックな浸水予測を生成する。このような最先端技術を導入することで、沿岸地域はより正確な避難誘導の恩恵を受けることができ、誤報による混乱を最小限に抑えながら、人命を救うことができる可能性がある。TsunamiCastのようなサービスを既存の災害管理の枠組みに統合することは、真に津波に強い地域社会を構築する上で大きな前進となる。

私たちが訪問した地域社会は目覚ましい回復力を持って再建されたが、彼らの将来の安全は、津波科学と警報技術の継続的な進歩にかかっている。気候変動が沿岸の脆弱性を増大させる可能性がある中、次世代予測システムへの投資はさらに重要になっている。

結論東北の教訓

今回の現地視察では、2011年の津波による壊滅的な影響と、その後の感動的な復興の両方を直接体験することができた。この地域の危機意識の高さは、私たちが訪問した際の施設の休業からもうかがえるが、災害への備えに関する重要な教訓を人々が心に刻んでいることを反映している。

仙台に戻りながら、私はこれらの地域の経験が世界中の沿岸地域にとって重要な教訓となることを考えた。構造物の保護、早期警報システム、避難計画、そして地域社会の教育のバランスが、津波への耐性に対する包括的なアプローチを生み出している。リアルタイムの津波浸水予測は、世界中の脆弱な沿岸住民を守るための継続的な取り組みにおける次のフロンティアである。